Privacy & Cookies

このサイトではクッキーを使用しております。 続行することで、その使用に同意したことになります。 Cookieのコントロール方法など、詳しくはこちら

単語の構造を研究する形態学では、伝統的に屈折と導出の2種類の接辞に区別されています。 接辞とは基本的に、伝統的なラテン語やドイツ語の文法書で「語尾」と呼ばれているものですが、この用語はより一般的で、単語の最初(接頭辞)、中間(接尾辞)、最後(接尾辞)などに来るビットを指すことがあります。 言語学で語彙について語るとき、私たちは通常、屈折の特性だけが異なるいくつかの語形があることを指しています。 つまり、go と went は異なる語形ですが、同じ語彙に属し、go と walk は異なる語彙に属します。 このことを念頭に置いて、屈折の例を挙げてみよう。 英語の複数形接尾辞 book-s の -s は、複数形の books と単数形の book を区別するため、屈折する接尾辞である。 Booksとbookは同じ語彙の異なる文法形式である。

派生とは、文法的カテゴリーの変化を示す接辞のことである。 例えば、person-alという単語を考えてみよう。 person と personal は異なる語彙であり、person (これは明らかに名詞である) とは異なる単語クラス (つまり形容詞) に属します。

それは良いことですが、残念ながら物事はそこで終わりません。 よく調べてみると、上記の定義には重大な問題があることが明らかになります。 まず、理論的な前提、つまり、語彙と語形との間の先験的な区別があることです。 語彙とは、各人の辞書や「心の辞書」に個別に格納されている言語的トークンであり、文法に関係するものは伝統的にそこに格納されないと考えられているからである。 しかし、より問題なのは、多くの接辞が屈折とも派生とも明確に識別できないことである。 あるものはより屈折に近く、あるものは派生に近い性質を持ち、またその逆も然りである。 7280>

Haspelmath (2002)は、上記の狭義の定義に加え、屈折と派生を区別するいくつかの方法を論じている。 彼はその区別を「オール・オア・ナッシング」基準と「モア・オア・レス」基準の2つに分類している。 つまり、彼の考えでは、「all-or-nothing」基準は屈折と派生を明確に区別するが、「more-or-less」基準はその程度が低いということである。 7280>

最初の「オール・オア・ナッシング」の基準は、基本的に私たちが最初に用語を定義するのに使ったもので、派生はカテゴリーの変化を示すが、屈折は示さないというものです。 しかし、ドイツ語の過去分詞 gesungen(「歌った」)を考えてみましょう。 一見すると、これは標準的な屈折の例のように見えますが、接頭辞のge- -enによって、gesungenはsingen(「歌う」)という語彙の文法上の形が、例えばsingst(「あなたが(sg)歌う」)とは異なるものであることが示されています。 しかし、これらはすべて動詞であるため、同じカテゴリーである。 しかし、(1):

1 のように、gesungen が属性形容詞として機能する場合は、カテゴリーを変えることができます。 Ein gesungen-es Lied

A sing.PP-NOM song

「歌われる歌」

この場合、一見抑揚に見える例もカテゴリーを変えることができる。

Haspelmath(2002)の第3の基準は義務性というものである。 屈折は「義務的」だが、派生は「義務的」ではない、というものである。 例えば、(2) では、文が文法的であるためには、正しい種類の屈折が存在しなければならない:

(2) They have *sing/*sings/*sang/sung.

これに対して、導出はこの意味で決して義務的ではなく、構文文脈によって決定される。 しかし、屈折のいくつかの例は上記の意味でも義務的なものではない。 例えば、数の概念は最終的には話し手の選択である。話し手は談話文脈に基づいてbookとbooksのどちらの形を口にしたいかを決めることができる。 このため、Booij (1996)は、固有屈折と文脈的屈折の2種類を区別している。 固有屈折とは、数の概念のように、話し手が伝えたい情報によって決まる屈折のことである。 文脈的屈折は、(2)のように、構文的文脈によって決定されるものである。 この区別は覚えておいてください、また出てきます!

さらに、Haspelmath (2002) のさらなる「もれなく」基準には、すべて問題があるのです。 ここではそのうちの3つを取り上げますが、手短に言うと、

i. 派生語よりも基部から離れたところに屈折がある

例:人称では基部の人称があり、次に派生語の接尾辞 -al と -ity があって屈折語の接尾辞 -s がある。 例えば、*person-s-al-ity

問題: Affect-ed-ness は逆の順序になる(屈折接尾辞 -ed が派生接尾辞 -ness よりもベースに近い)

ii.

例: person-sはpersonと同じ概念を持つが、person-alはそうでない。 概念」とは何でしょうか? ドイツ語のKerl-chen(「小さな子供」)のような例はどうでしょうか。 通常、-chen は屈折接尾辞と考えられていますが、Kerl は「tyke」ではなく、「bloke」の意味です。 ここに発想の転換があるのでしょう。

iii. 屈折は派生より意味的に規則的(=慣用的ではない)

例:-sや-edなどの屈折接尾辞は「複数」や「過去形」など明白な意味内容を示すが、-alなどの派生接尾辞は実際に意味的に何を表すか必ずしも明らかではない。 ロシア語の dnev-nik (‘diary’, lit. ‘day-book’) のような派生形は、より慣用的な意味を持っています(つまり、その部分の総和からは意味がわからない)

問題: sand-s のような屈折型はどうですか。 (つまり、sands は books が book と同じように、sand の複数形とは等しくない。)

では、なぜこれが問題になるのでしょうか。 私は上記でこの問題に言及しました。 基本的に、多くの言語学者(Perlmutter (1988)など)は、言語情報がどのように脳に記憶されるかという観点から、文法的要素と語彙的要素に対する二項対立的アプローチを維持することに熱心である。 彼らは、二重メカニズムモデルに従って、話者の言語能力において屈折と派生を区別し、派生は語彙で起こり、屈折は構文操作に続いて起こることを望んでいるのである。 しかし、自然言語のデータを見ると、屈折と導出の区別はやや曖昧なようです。

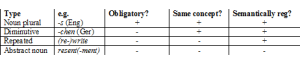

では、人々はどのようにしてそれを回避しているのでしょうか。 いくつかの方法があるが、ここではそのうちの2つの方法を概説する。 1つ目は、バイビー(1985)などの学者によって提唱された「コンティニュアム・アプローチ」と呼ばれるものである。 これは、その名の通り、屈折と派生が連続的に存在することを前提としたアプローチである。 Haspelmath (2002:79) から引用した以下の表を見てほしい(小さくて申し訳ない)。

降順の列では、屈折/派生接辞の異なるタイプを、それらがどの程度原型的に屈折または派生するかによって順序付けすることができる。 たとえば、複数形の接尾辞 -s は、ドイツ語の小形接尾辞 -chen よりも原型的に屈折的です。

しかし、この方法では、上で述べた性質の 1 つである基部誘導-屈折の優先順位を説明することはできません。 さらに、文法と語彙が連続体を形成しているという、大きな理論的含意を伴っている。 7280>

Booij (1996; 2007) はこの問題を回避するために三分割のアプローチを考え出し、それは上記の固有屈折と文脈的屈折の区別に戻る。 彼のアプローチは、文法と語彙の区別を保ちつつ、屈折と派生という境界のあいまいさを説明しようとするものであり、非常に優れたものである。 屈折/派生現象を2つではなく3つ(つまり派生+2種類の屈折)に分けることで、上で述べたような問題のある現象のいくつかを説明することができるのである。 例えば、「固有」屈折は、屈折における義務性の欠如を説明することができ、また、基部-屈折-派生という順序が時折発生する場合にも説明することができる。 文脈的」屈折は義務的な屈折と通常の基語-派生語-屈折の順序を説明する。 ein gesungenes Liedのようにカテゴリーを変えることができる屈折の問題はどうだろうか。 とはいえ、屈折と派生を峻別できないことは、文法に対する二項対立的なアプローチに帰結することがわかった。 この二項対立は、Booijの文脈的屈折と固有屈折の区別に従えば維持することができる。

Booij, G. 1996. Inherent vs. contextual inflection and the split morphology hypothesis,

Yearbook of Morphology 1995, 1-16.

Booij, G. 2007. ことばの文法. 形態学入門. オックスフォード: OUP.

Bybee, J. 1985. 形態学. 形と意味の関係. Benjamins:

Amsterdam.

Haspelmath,M.2002.形態論. 形態学の理解. ロンドン: アーノルド:

Perlmutter, D. M. 1988. 分割形態学仮説:イディッシュ語からの証拠,M.

Hammond & M. Noonen (eds), Theoretical Morphology. San Diego, CA: Academic Press,

79-100.